自己紹介

こんにちは。どろぼうひげと申します。プラモデルが好きで、電飾を仕込んだ模型を作っているおじさんです。

作品はブログ(どろぼうひげの製作記)やツイッター(@doro_hige)の他、各模型誌でも多数発表させていただいています。

元々はスターウォーズが好きで、汚い宇宙船ばっかり作っていましたが、ガンプラやジオラマ、スタジオジブリ関係、そして今回のバイクプラモデルまで、好き嫌いなく何でも作ります。

幸運に恵まれ、全国巡業の展示会に作品を提供させて頂いたり、初心者向け電飾入門書「電飾しましょっ!」も2冊出版させて頂きました。

電飾模型の楽しさを、たくさんのモデラーに知って欲しいと思っております。よろしくお願い致します。

今回作成するキットの特徴

今回電飾模型化するキットは『フジミ 1/12 NEXTシリーズ ホンダ スーパーカブ110』になります。

カブと言えば、普通に街中を走っていますから、見た事が無い方はいないでしょう。FUJIMIのNEXTシリーズは、接着剤不要のスナップフィット。実車と同じ色で成型され、リアルなシールも付属しているので、組むだけで高い満足感が得られます。

今回は、よりリアルになる追加工作と、得意の電飾を組み込んで製作してゆきます。

STEP1.細部の改修

仮組みしてみました。細かいパーツは付けていません。一度仮組みすることで、どこをいじろうか?電飾するにはどんな加工が必要になるのかが見えてきます。

このままでも十分にカッコいいですね。これからご紹介する工作や電飾は、ムリにしなくても良いのでは?と思えてきます。

車体は左右で分割されているので、合わせ目ができます。ほとんど目立たないのでそのままでも差し支えありませんけど、一応合わせ目は消しておこうと思います。

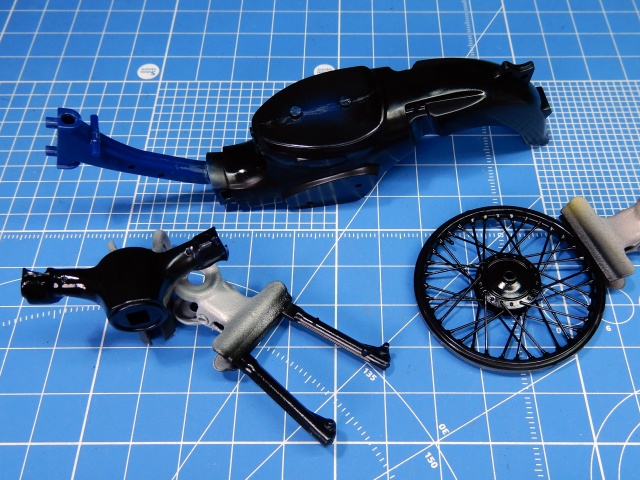

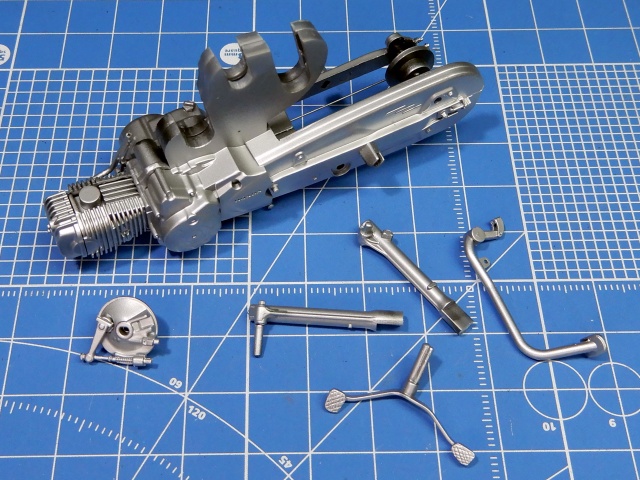

エンジンパーツを挟み込む構造なので、エンジンのパーツの一部を切断して、車体を接着してしまった後からでも組み込める加工をしました。これで塗装してからエンジンを組み込める様になります。

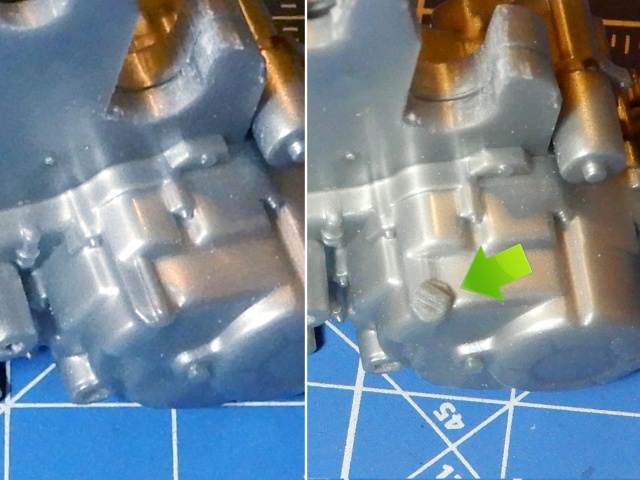

エンジンオイルの給油口は、金型が抜ける方向に造型されているので、実際のフタとはちょっと違っています。一度切り取って、プラ材でフタを作って置き換えてあげました。

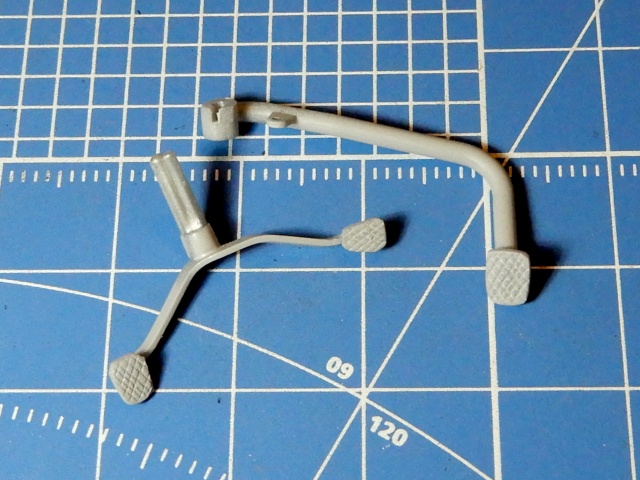

ブレーキやクラッチのペダルに、すべり止めの格子模様を彫りました。こんな、ちょっとしたところに、ちょっと手を加えるだけで本物っぽくなるのがプラモデルの面白いところですね。

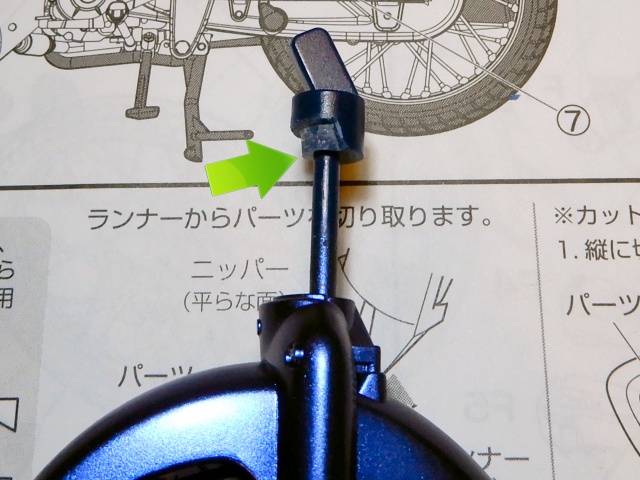

スタンドを倒すときに、足を掛けるステーが板になっていたので、真鍮線で作り直しました。

チェーンカバーの裏が、反対側から見えてしまうので、プラ板で塞ぎました。そんなに目立つ部分ではありませんので、面倒な方はパテで埋めたり、プラ板で塞ぐだけでも十分です。

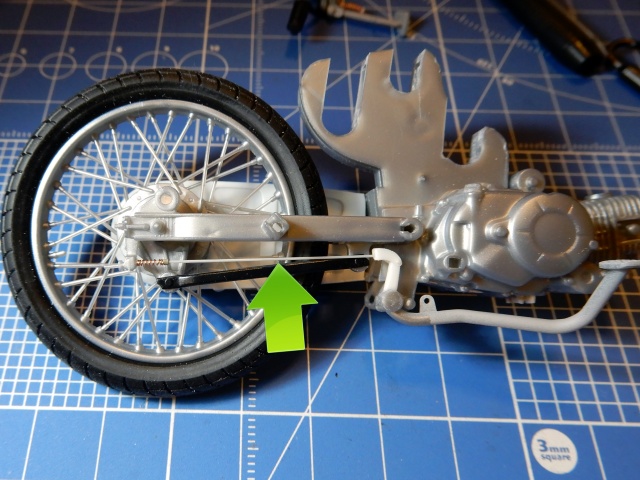

スタンドのスプリングを追加しました。0.18mmのポリウレタン線を、精密ドリルに巻いたものです。キットに無いパーツは、自分で作るしかありませんが、そこが一番楽しいところです。

後輪のブレーキロッドを追加しました。キットのパーツにはロッドが付きそうな穴がありますが、新型は機構が違うのかも知れません。

調べても判らなかったので、テキトーに作ってみました。大丈夫です。ほとんど見えませんから(笑)

キーにキーホルダーを付けてみました。

何にしようか迷いましたが、HONDA純正の一億台販売記念キーホルダーにしてみました。ネットで検索した画像をパソコンで印刷して、プラ板に貼ったものです。リングで取り付けたので、ちゃんとブラブラします。

プラグコードと、温度センサーのコードを追加しました。キットには配線がモールドされていないので削り取る必要が無く、単純に追加する際にはありがたいです。

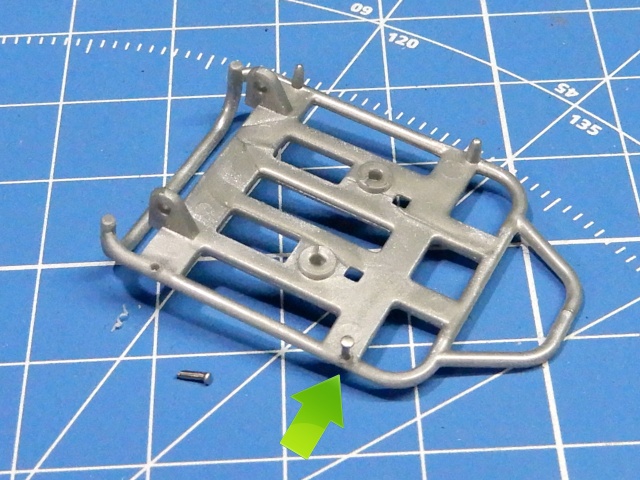

荷台のフックを、虫ピンに替えてみました。キットのフックを切り取って穴を開け、100円ショップの虫ピンをカットして差し込んだだけです。

改修した部分はこんな感じです。更に塗装してから、仕上げに追加する工作がありますが、どれもそんなに難しい工作ではありません。面倒臭いと感じたなら、やらなくても十分にカッコいいです。

STEP2.塗装する

車体は接着して、合わせ目を消してあります。塗装しますが、今回は電飾しますし、シルバーで塗装する部分が多いので、まずは黒で塗装しました。

電飾する際には、パーツが透けてしまわない様にブラックを塗装するのが一般的です。つや有りのブラックで、シルバーが綺麗に発色する準備も兼ねて、下地を作ります。

エンジン関係は、Mr.Colorの8番で塗装しました。光沢の具合がアルミっぽくて、カブによく似合います。

メッキがされている部分は、ガイアカラーのプレミアムメッキシルバーで塗装しました。このキットは車輪のスポークまでリアルに再現されているので、塗装することで更にリアルになります。

車体はガイアカラーのプリズムメタリックブルーバイオレット(ながっ!)で塗装してみました。純正には無い色ですが、こんなカブがあっても面白いかな?と思います。この塗料は光の角度で青や紫に見える不思議な色で、ちょっと値段が張りますが面白いです。

STEP.3 回路の製作

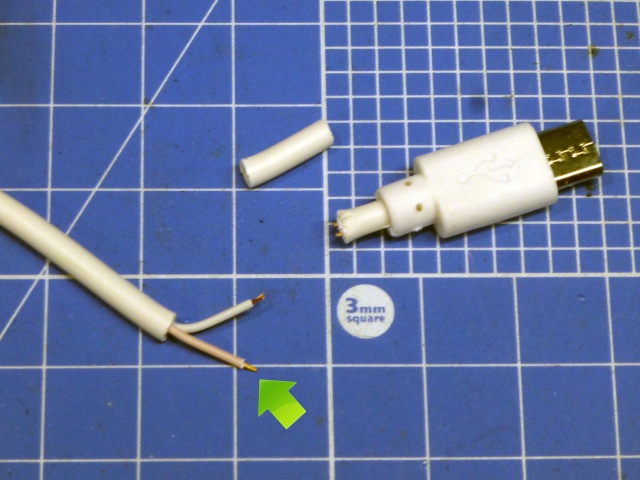

LEDを点灯させる電源は、USBを使います。USBにしておけば、携帯電話の充電に使うコンセントからUSB電源に変換してくれるアダプタが使えます。

パソコンやTV、モバイルバッテリーなど、コンセントが無い展示会などでも安心です。USBコネクタは、100円ショップのUSBケーブルを改造して自作します。

(※市販品の改造になりますので、自己責任でお願いします)

USBケーブルは、充電専用(データ通信なし)を購入して下さい。配線をカットして、中の配線をキズ付けないように被覆を剥くと、2本の配線が出てきます。このUSBケーブルは電源供給専用なので、配線は2本ですが、データ通信できるタイプは4本になりますので、どれが電源線かわからなくなってしまいます。

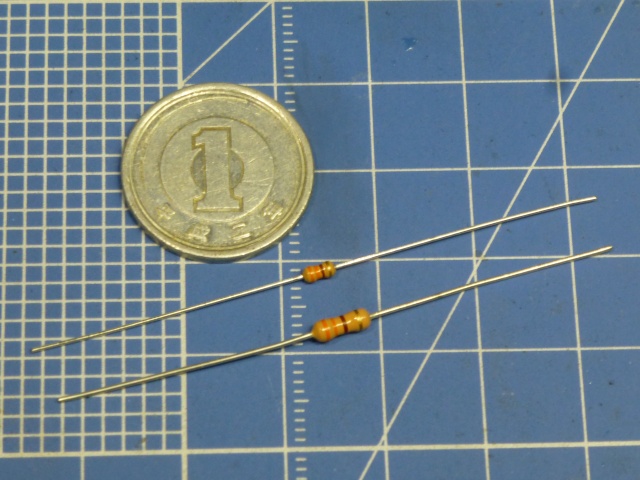

USBは5Vなので、そのままLEDを繋ぐと電圧が高すぎて壊れてしまいます。LEDとプラスの間に、抵抗という部品を通して、電圧を落としてあげます。5Vで使う抵抗は1/6W(ワット)と、1/4Wがありますが、1/6W(画像上)の方が占有面積が小さくて済みます。抵抗値もたくさんありますが、330Ω(オーム)を使えば間違いありません。100本入りで100円程度なので、通販で購入するならLEDと一緒に購入しましょう。

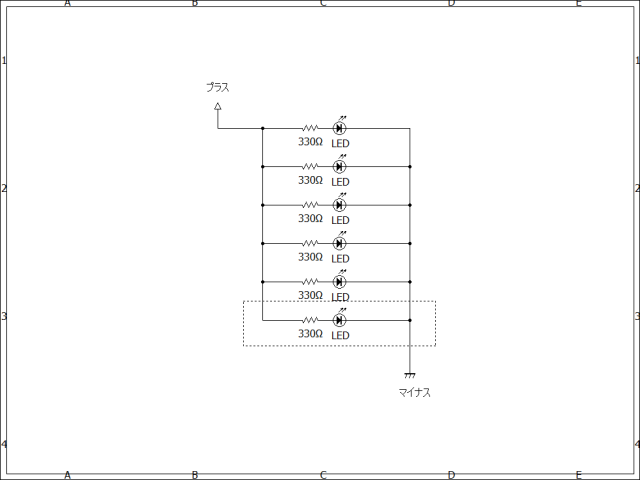

繋ぎ方は、並列つなぎにします。点線で囲んだ部分を1個単位として、プラスとマイナスに繋いでいけば、たくさん繋いでも綺麗に光ります。抵抗はLED1個に対して1本繋いで下さい。また、抵抗には向きがありませんが、LEDはプラスとマイナスを逆にすると光りません。3Vのボタン電池を繋いでみて、プラスとマイナスを確認してからハンダ付けしてください。(ボタン電池なら抵抗がなくてもLEDは壊れません)

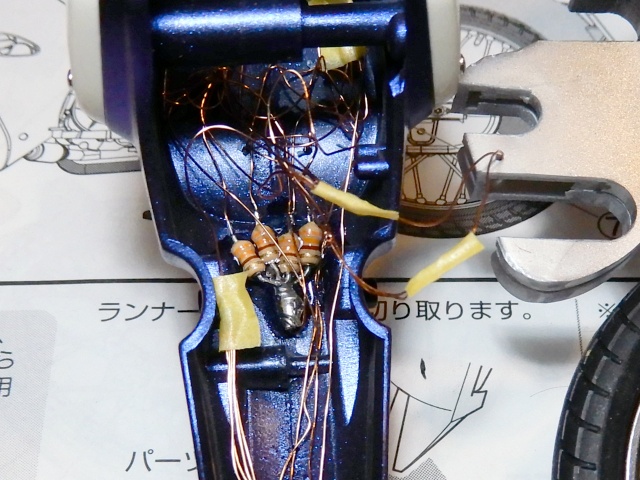

マイナスは全部まとめてしまっても結構です。抵抗の片方を全部まとめてハンダ付けしてマイナスにしました。プラスは、抵抗の先から各LEDへ配線を繋いでいきます。ちなみに、配線にはポリウレタン線という0.18mmの極細の配線材を使っています。抵抗さえ付けてしまえば、USBケーブルの端子を繋いでみて、光るほうが正しいプラスとマイナスになります。(逆にしても光らないだけで壊れる事はありません)

STEP4.電飾を組み込む

メーターパネルには、塗装する前にLEDを仕込むための穴を開けておきました。ちょうどガラスをはめたときに、断面にLEDが来る位置に開口しています。光は透明なガラスパーツの中で広がり、メーターパネル全体を明るくしてくれる仕組みです。

発光させてみました。メーターの数字が読めるくらい、明るく照らしてくれています。今回の電飾では、全てLEDは白色の1608チップLEDを使いました。1.6mm×0.8mmというとても小さいLEDで、ボクは自分でハンダ付けしましたけど、今は配線がハンダ付けされたチップLEDが販売されていますので、それを使うのも良いかと思います。

ヘッドライトも点灯させました。ロービームだけ点灯していた方がカブらしく感じたので、上半分だけ光っています。

ウインカーにもLEDを仕込んでいますが、どちらも白色の1608チップLEDです。パーツの底に0.5mmの穴を開けて配線を通しただけの簡単工作です。

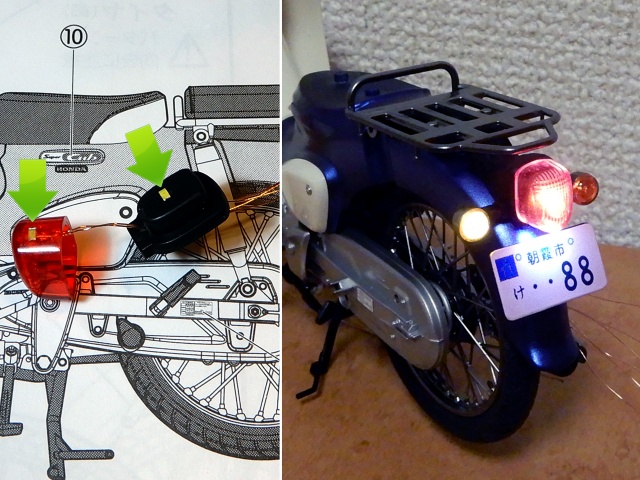

テールランプは、ちょっと特殊です。ナンバープレートを照らす照明も点くからです。実車ではレンズの下側が透明で、ナンバー用の照明があるのですが、今回はレンズパーツに穴を開けてLEDを埋め込んでしまいました。直接白い光で照らして欲しかったので、苦肉の策です。

STEP5.PICで点滅

ごめんなさい。ここからはちょっと難しくなります。せっかくウィンカーを電飾したので、ハンドルを切った方向のウィンカーを点滅させてみようと思いました。

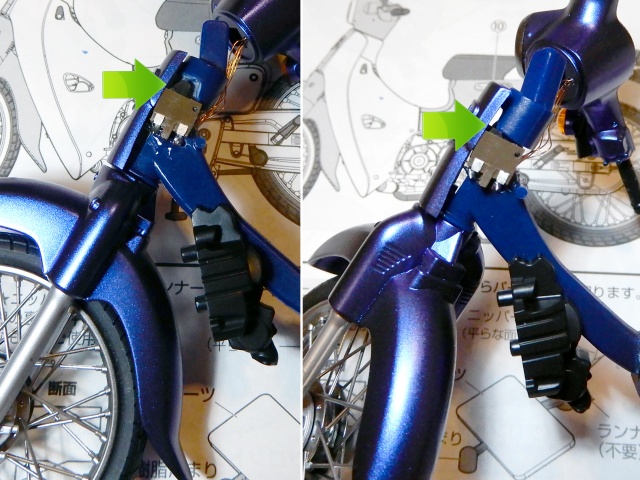

PIC(ピックと読みます)という小さなマイコンを組み込めば、スイッチの状態を検知して、左右のLEDを点滅させる動作をプログラムで行えます。ハンドルパーツの一部を削って、スイッチをON/OFFさせる溝を作りました。

車体のアーム側に、小さなスイッチを左右に取り付けました。ハンドルを切っていなければスイッチはOFFですが、左右どちらかに切るとスイッチが押されてONになる仕組みです。

スイッチはカバーの中に納まってしまうので、外からは見えません。このスイッチの状態をPICマイコンが検知して、左右のウインカーを点滅させます。

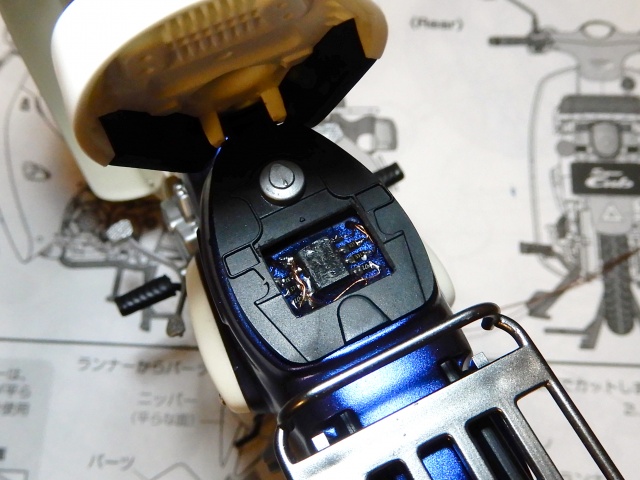

マイコンはシートの中に収めました。丁度、シートが開閉するギミックがあるので、それを利用しています。プログラムしてしまえば、もう何処に取り付けても構わないのですが、シートを開ければマイコンがあるというのも面白いですよね。

STEP6.仕上げ

最後に、小物を取り付けます。先に取り付けてしまうと工作している途中に壊れてしまいそうなパーツです。ハンドルには、ブレーキとアクセルのチューブを取り付けました。

前輪には、ブレーキとスピードセンサーのチューブと追加しました。

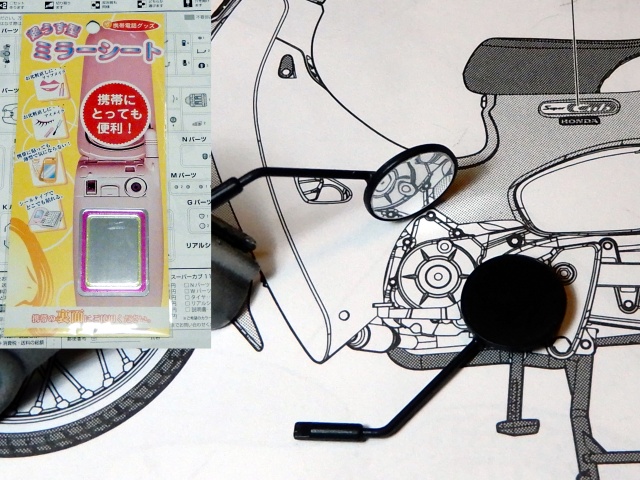

バックミラーは、100円ショップの携帯電話に貼って使うミラーシートを貼りました。薄いのに本物のミラーの様に写ります。

完成

最後に

今回紹介しきれなかったPICマイコンの使い方については、別の機会に譲りたいと思います。でも、ヘッドライトやテールランプ、メーターパネルなどは、実車同様に光るだけでリアリティーもマシマシになりますから、いつもとはまた違った達成感を得られると思います。

今はネットから情報が引き出せますし、自著「電飾しましょっ!」という模型に特化した書籍も充実しています。この機会に、みなさんも光る模型に挑戦してみてはいかがでしょうか?